发现石刻

2025年2月4日(农历正月初七)下午,笔者带着儿子登白鹤岭古官道,偶然在“曹公泉”遗址路边崖壁上发现一处题刻,因为日晒雨淋,已难辨认,隐约可见“刘x使”“三十丈”等字,似为修路题刻。由于字形粗犷,疑为今人所凿,当时也没有在意。

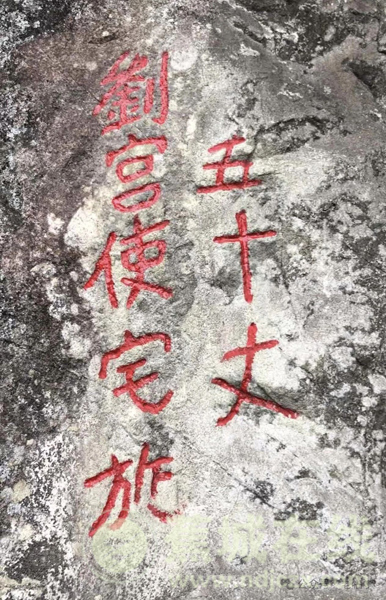

3月9日晚上,微友“云客”转发来一张摩崖石刻照片,是小红书上一位署名“曹某人”的有心者所发,这让笔者眼前一亮,照片所拍摄的正是白鹤岭上所看到的那处摩崖石刻。石刻文字已进行了描红,全文仅七个大字,“刘宫使宅施五十丈”,字体圆润饱满,保存完好。

年代和人物考证

为了查清石刻年代,笔者查阅了相关资料。据今人龚延明著《中国历代职官别名大辞典》第553页,“宫使”这一名称出现在西汉,直至两宋、辽时期。西汉时期指的是往来传语于皇宫、后宫两宫之使者,唐代指的是中使,也就是宦官。两宋时期为宫观使的省称,辽朝则指十三宫院使。汉、唐相去甚远,辽朝可能性也不大,再根据白鹤岭古官道开辟的历史来推测,石刻中的“宫使”只能是两宋时期的宫观使。

笔者又查阅了龚延明的另一种著作《宋代官制辞典》第十二编《爵、勋、功臣、检校、宪衔、祠禄官类》:“宫观使 祠禄官名。宫观使为某宫使、某观使合称。”宫观使跟道教有关,最早设置于北宋真宗大中祥符四年(1011)十一月,以首相领玉清昭应宫使,此后一直沿用至南宋末年。宫观使作为安置罢职大臣的职衔,虽无实职,却只有使相、节度使、宗室方得兼职,居外州府者,必官至三少(指太子少傅、太子少师、太子少保,列属从二品)许除。

闽东地区在两宋时期担任宫观使者寥寥可数,祖籍长溪的林特曾任玉清昭应宫副使,长溪人王伯大曾以集英殿修撰提举太平兴国宫,福安人郑寀以签书枢密院事提举临安府洞霄宫(宁德人林仲彪据说曾提举洞霄宫,仅见于县志记载),这位“刘宫使”应该不是闽东人,目前也无法得知他的身世,有待进一步考证。

古官道开辟时间考证

按照地方文史界的一贯说法,白鹤岭古道最早开辟于宝庆(1225~1227),事实上是错误的。早在北宋哲宗元符三年(1100),县尉曹辅就在白鹤岭上建造憩亭,方便来往行人,由此可见白鹤岭古官道的开辟最晚不迟于北宋早中期。南宋淳熙九年(1182)成书的《三山志》卷第五《地理类五》记载:“白鹤岭 岭头有白鹤亭。半有憩亭,泉眼清澈可饮,亭多留题。下,即县也。”“泉眼”指的是曹公泉,也就是新发现这方石刻的所在位置,“亭多留题”,说明南宋初期的白鹤岭官道已经初具规模,人来人往,相当繁华。到了宝庆年间(1225~1227),主簿丁大全针对岭路崎岖难行,拓宽岭道,遂成通衢。(根据笔者的考证,丁大全开辟岭道不在宝庆年间,而是在淳祐元年至三年1241~1243)。

在西乡石壁岭官道,现存一方南宋宝祐三年(1255)邑人郑士懿捐款修路的石刻,内容中有“承知军郑太博宅舍钱二百贯足重”字样,白鹤岭新发现的这方石刻与之书写风格相近,也可以作为断代的一个佐证。

发现意义

“刘宫使宅施五十丈”石刻,是白鹤岭古官道迄今发现年代最早的摩崖石刻,也是唯一的一处宋代石刻,它对研究宋代闽东与外界的交通具有极其重要的意义,同时也为白鹤岭古官道这处国保增添了新的文化内涵。 □ 陈仕玲