闽东人过年,在正月“开假”前这五天,属于“弥勒佛管天下”,无非吃吃喝喝、走亲访友,“正月闲,瓜子嗑两爿”,到了正月初九之后,才开始各种迎神祭赛(做春福)。正月“开假”前这五天似乎没啥活动,但在以前,还是有一些特殊习俗,比如福安正月初二“做白年”,以及下文要介绍的正月“送饭”与“渔民化糍”。

宁德肉丸(黄霖 摄)

旧时,一些人家因为人丁不旺,为了让孩子(一般都是男孩)能够好养,通常会选择在神灵之处“寄名”,也有的会找男孩子较多的人家,以及身份比较低贱的畲民、疍民甚至乞丐(一般是“乞丐头”),征得对方同意,认作干爹干娘(民间称为“义郎罢”“义娘奶”)。认亲之后,干爹干娘每年会给“儿子”送饭,一直送到十六岁“成年”为止。孩子成年需要举行成丁礼,届时要给干爹干娘送上一份丰厚的礼物,这包括一套衣料(干爹干妈各一套),一只猪蹄、鸡蛋、线面,一个大红包,以示报答哺育之恩。

“送饭”有的一年一次,有的一年两次,一次都择于每年农历正月初一早上,两次就多了端午节,也是在早上。

所谓“送饭”,就是一大碗白米饭,外加一到两碗菜肴,还有一包压岁钱,吃了干爹干娘家的饭菜,会跟“义兄”“义弟”一样,茁壮成长,百病不侵。

小场宫的“寄名”袋(李伟 摄)

笔者自小体弱多病,父母为了确保安康,“双管齐下”,除了在南门保安境大圣王座前“寄名”之外,还认了本村一位干娘。干娘天生聋哑,待人极为和蔼,每年正月初一,她总会挎个“碗?”,上盖白布巾,里面装着一碗饭,一碗白焖猪肉,天没亮就送上门来。这时候,母亲会从被窝里轻轻把笔者叫醒:“阿弟,奶来送饭了!”笔者闻讯就会一跃而起,顾不上穿外衣,跑到厨房找干娘,其目的不单单是为了那碗饭菜,而是干娘给的压岁钱。这份红纸包裹的压岁钱,从最早的一元钱开始,两元、五元,一直到十元,陪伴笔者长大成人。

那碗白焖猪肉,回想起来仍是齿颊留香,瘦肉咬进去,可见一条条细丝,特别香。其实煮的时候,除了少许盐巴,没加其他任何调味品。

在三都澳生活的疍民,约1920年(李伟 藏)

母亲将干娘的饭菜用碗替换后,会将原先的碗洗干净,并在其中的一个碗里装满白米,再加一个红包(是干娘所送压岁钱的双倍),装入干娘的“碗?”,作为答谢。

“寄名”“寄养”的习俗至今仍然保存,但仪式上已大大简化,情感内涵也淡化许多,“送饭”则更为简单,几乎都是八宝粥或者未经煮熟的蛋面之类,已经脱离了它的本意。

疍民“化糍”,又称“讨糍”,主要流行于蕉城老城区附近的东湖塘沿岸,后来随着东湖塘的围垦,渔民生活水平提高,这种习俗随之逐步消失。笔者小时候还偶有见到,大概在四十多年前。

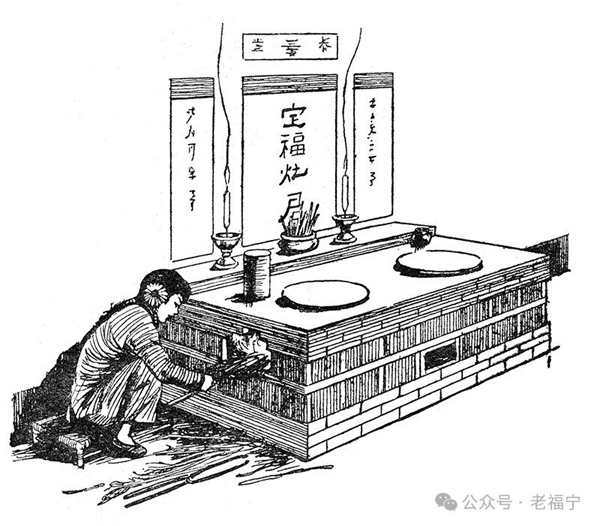

驻古田传教士书中描绘的烧火做饭场景(李伟 藏)

每年农历的正月初三至十五,生活于东湖沿岸的疍民,就会以老年人为首,带着小孩,上岸“化糍”。这种习俗的由来,一方面是疍民缺衣少食,再加上天气寒冷打不到鱼,另一方面是因为“糍”与“时”谐音,“讨糍”预示会“走时运”,希望新的一年有好收成。

疍民乞讨的物品,不一定只是黄糍,还包括年糕、肉丸,殷实之家还会给些饭菜,甚至衣物。旧时,从老城区一直到南门四村、古溪、蓝田、塔山,大街小巷,都可以看到他们成群结队、衣衫褴褛的身影。

疍民“化糍”还自编了歌谣,一路传唱,岸上人家远远听到声音,就会提前做好准备,等待他们的乞讨:

“母婶喔,化糍罗,化糍化米糕。有就糍,无就糕。再没,肉丸草鞋糕。” □ 陈仕玲