导读 · 人物生平简介

潘玉珂,原名潘美政,1908年农历11月18日出生于福建省宁德市蕉城区霍童古镇一个富裕的茶商之家。作为一出生便遭遗弃、一天一夜还没断气的“尿槽妹”,强烈的叛逆意识和卓异的奋争个性似乎与生俱来。她从小拒穿耳,抗缠足,十岁进私塾、读诗书、料理店铺,11岁左右开弓双手同时打算盘,16岁棒打媒人,拒绝婚嫁,用砒霜以死相抗,得以进入福州女子师范学校,与游寿、丘堤成为挚友。在校首倡剪短发,又随丘堤北上,进入刘海粟创办的上海美术专科学校。时受西学东渐与新文化运动的影响,她首选西洋画,并拟赴法留学,因家庭突遭匪劫,留法梦碎,转学国画,师从潘天寿,从难入手画兰。受聘上海美专绘画研究所研究员后,又拜师黄宾虹,登门入室潜心深造。

在上海求学期间,潘玉珂与丘堤互相关照情同手足。其间更与才女王志渊及其丈夫任中敏(国民党元老胡汉民的秘书)交往甚密。此外与留法归来执教上海美专的潘玉良也有一段美好交集。

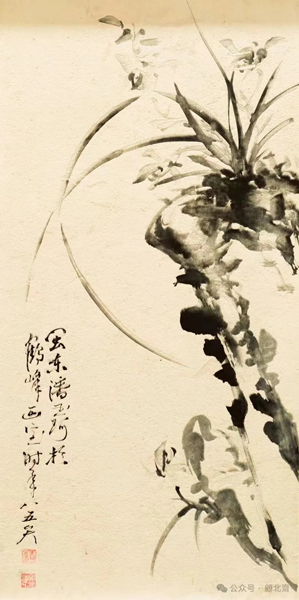

抗日战争全面爆发后,潘玉珂应挚友王志渊、任中敏夫妇邀请,离开炮口下的上海,辗转广州、桂林、重庆,任教同时还办展义卖为抗日筹资捐款。在艰难困苦的漂泊中,她“外师造化,中得心源”,以兰、梅、松、竹和篆、隶书法,抒写自己的艺术人生。

1947年,人艺皆逢盛年的潘玉珂,在重庆办完个人画展后,回到霍童老家为父母庆寿,殊料家庭突遭变故,父、弟相继病逝,她不忍撇下一门孤寡再做远游,而被时代的巨浪裹挟着前行。在生活极端困难的境况下,她以头发制笔、以清水为墨、以地板为纸,坚持创作,一路风雨,直至年愈九旬,依然矢志不忘。正如挚友游寿生前给她的个展题词——“艺坛潜声”一样,她的艺术人生就像一册尘封的画卷,潜藏于岁月深处。

潘玉珂是一位世纪老人,也是中国新文化运动中极赋个性魅力和群体代表的女性,她的艺术人生彰显百年时代风云和一代进步青年的境遇与追求。年青的潘玉珂,不仅经历了西学东渐新文化运动抗日救亡,以及四九年之后的各种运动和家国风雨。她前半生追求艺术,与中国艺术界诸多大家一起见证时代风云;后半生波峰浪谷,跌宕起伏,是社会荒唐岁月与改革开放的亲历者和见证人。八旬之年,她积健成雄,画笔重执,奋起直追,幽兰之香,龙吟之魄,必传久远矣!2005年9月24日,潘玉珂先生与世长辞,享年97岁,留下百年回忆和数百幅书画作品。

故乡·故人·故事

霍童溪126公里,九曲十八弯二十七滩,沿鹫峰山脉中段蜿蜒流淌入海。在鹫峰山脉中段支提山麓主峰大童峰与霍童溪交集之处,形成霍童溪流域最大的盆地,霍童古镇便静卧此大山与大河的怀抱之中。此地人杰地灵,周朝便有霍桐真人于霍山深处修仙。汉代以来,更是出现“众仙南游,常驻霍童”的现象(韩众、王玄甫、陶弘景、葛玄、左慈、邓伯元、褚伯玉、葛洪、白玉蟾等人都曾到霍童山修仙问道)。入唐司马承祯顺典天下名山著《天地宫府图》,更把霍童列为“天下第一洞天”。即而晚唐高丽僧人元表藏经《八十华严》于此山,华严经记此山为支提山,仍天冠菩萨道场也。

山水灵气,佛道兴盛,而真正意义的文风蔚起贤士辈出,那还是要靠大时代的历史大环境给予养份来孵化。两次的西学东渐,对华夏南国沿海地区的文化影响甚大。古镇霍童尤为显著,这样的影响从海上而来,沿着大江大河与海洋联通,直抵内陆的农耕社会。林耀华先生的生平经历及其著作《金翼》便是最好的例证。不一样的是《金翼》所述的是关闽江与古田的往事,潘玉珂先生所赖以生存的则是霍童溪与霍童故轶。第二次西学东渐之风吹进官井洋,沿童溪逆流而上,吹抚着文明的潮汐之味。霍山脚下的“双峰书室”迎潮而盛,自晚清大儒魏敬中于双峰开坛讲学以来,此地便迎来的人文蔚然之景象。在魏敬中潜心培植下,“双峰四杰”黄树荣、郑宗霖、潘苾芬、黄以褒横空问世。此间的霍童古镇开始兴学重教,封闭的农耕社会被文明的春风唤醒,民智初开如旱地逢甘霖。而后,潘玉珂的成长成材之历程,更是成为霍童市井街坊百姓,近百年来口口相传的佳话与励志楷模榜样。

关于“盂桶妹”潘玉珂的传说,我最早是在孩提时代听闻祖父祖母及伯公所谈及。我之祖上因往返于霍童溪上下游经营食盐,于清嘉庆年间从古瀛洲迁至霍童。几代人的勤俭持家辛苦经营,到我曾祖父一代,已经成为霍童溪流域屈指可数的大盐商,数代下来也都重视教育,便有了地方小文化世家之雏形。曾祖父设私熟与家宅,执教于乡邑,与晚清民国时期霍童镇上的几大望族,均有一定的交集往来。少年时代,常听闻家中长辈谈及玉珂先生。从被溺盂桶一天一夜濒危复生,自少抗拒穿耳缠足,柜台上的狸猫双手玩珠算,到以死抗婚,沪上求学……关于潘先生的趣事总是有点点滴滴的片段,凑成断断续续不成篇章的传说。尤其到了我少年学画时期,听到潘先生的传闻,便越来越多。在八五文化思潮涌动的年代,霍童古镇似乎再度得沐春风。小镇上的文化馆及老人会,不时也会组织一些文化展览,最早看到潘先生的作品便是在霍童老人会。那年春节期间,离镇政府不远处的老人会一楼大厅,挂满了地方文化乡贤的书画作品,其中最夺人眼球的当属潘先生的水墨作品,这可是霍童全镇人民都引为自豪的。此间,上小学的我总在放学队伍经过老人会时,离群而出,飞奔至老人会大厅,昂首翘望细品潘先生笔下的苍松、墨梅、翠竹与幽兰。家父给我购买的齐白石、徐悲鸿、刘海粟的画册及《芥子园画谱》,算是我习画的最初摩本,而潘先生的作品当属是最早让我开了眼界的原作墨迹了。而晚年的潘先生深居于城关,对于古镇少年而言,乃是天边明月,望而不可及也。

少年初长,因家中大叔参军入伍,在对台部队从事宣传工作,常往家中寄回栗宪庭先生担任主编的《中国美术》杂志。这一下子全面打开了我的眼界,达芬奇、米开朗基罗、拉菲尔、波提切利……伦勃朗、丢勒、荷尔拜因、维米尔、戈雅……乃至印象派诸大家……甚至瑞典的佐恩,俄国的谢洛夫、弗鲁贝尔……不觉中我学画的重心渐渐转向了西画。慢慢地对潘先生及中国画的迷恋之情,也从此淡化了不少。由于历史的种种原因,到后来我才知道潘先生早年可是学西洋画,甚至一心向往法国求学,改学国画实属无奈之举。

之后对于潘先生的了解,仍旧是随着时间的推进,才有了片段式的堆叠。在中央美院上学期间,庞涛老师曾给我上过课。才知道庞教授乃丘堤与庞薰琹的爱女,因此也算半个闽东老乡。其间便略尽了解,才知道丘堤、游寿、潘玉珂以及曹英庄,情同姐妹,曾一同演绎出一道民国艺坛的巾帼芳华景象。

2006年之后,我逐渐从架上绘画转向了现代艺术,到了2009年以来又专注于艺术人类学方向的理论及田野调查研究,以及艺术批评与策展工作。“民国闽东四大才女”也便成了我时有关心的学术现象。以致2016年,我在归乡潜居闽东时挑选了年龄跨度半个世纪的28位,具有独立个体姿态的艺术家,策展《一窝子的刺猬·闽东独立艺术家作品展》时,所写的闽东百年独立艺术概略中,开篇便以浓墨重笔描写了“民国闽东四大才女”现象。

对于潘玉珂先生,更加全面全方位的了解,得益于作家赖玲珠《潘玉珂·画与未画的日子》的出版。玲珠大姐乃新一代闽东文化才女,她以近似林耀华先生的乡土社会学笔调做了很好的开篇,又以欧文斯通般的人物传记手法层层递进,把有血有肉的玉珂先生客观完整呈现给了读者。为将来研究潘玉珂的后学提供了重要的文献参考,以及生平脉络的系统性梳理。在潘先生的有生之年,我未曾与其谋面,这是我人生的一大缺憾。感谢玲珠大姐让我在捧读中,补缺了对潘先生的片段浅识,更使潘先生跃然纸面,如见鲜活真身。

我笔·我画·我心

由于特殊的历史原因,潘玉珂先生存世的作品为数甚少。尤其是西画作品,几乎被历史的尘埃所埋没,难得一见(据悉,除了抗战期间在外漂泊期间不少油画作品,或散落或被收藏之外,存于家中的均在几翻运动与文革中惨遭毁坏。)有幸的是2023年秋天,由蕉城区文联与霍童镇政府组织的一次采风活动中,我在缪兰成故宅“善人居”大厅,发现并鉴定了潘玉珂为缪文斋先生所作的炭精素描肖像作品。孩提时代上小学时,每日必经善人居,因该肖像绘制手法简练松驰且传神,所以印象颇深,就不知道是出自何人之手。那天与潘先生的侄孙一行来到善人居,其目的只为观摩该肖像上的像赞。像赞由黄其荣先生撰文,潘先生执毫书之,隶体行文以示敬正。潘先生的隶书取法《曹全碑》高古而舒朗飘逸。在观摩中,我个人判定该肖像绝非出自民国时期的民间肖像画匠之手。匠人画不出如此的轻松传神,手法简练从容,有高度的概括提练能力,形体塑造精到,最关键的是所有的骨胳肌肉都完全符合解剖原理。继而在画像的右上角,我发现了民国时期从欧洲进口来的素描纸专有的出厂钢印痕纹。这种纸在当年的霍童,除非潘先生从美专带回以外是绝不能有的。随即,我大胆判断该画像与像赞书法同出于潘先生之手。众人兴奋之余喊来缪文斋后人,以做考证。果然在缪氏后人口中,证实了该作的确是出自潘先生之手。至此,我们发现了目前为止已知唯一的潘先生西画存世真品 ,其意义重大也。

除此之外,唯于《上海美专毕业纪念册》中看到当年美专画室照片,照中潘先生侧背以对,正对人体模特在认真写生时照片中露出半张画布。从半张画布上模糊的画面及其他同学的画作上看,当年上海美专的西画风格显然与北平艺术专科学校的画风完全不同,上海美专画风更接近塞尚之后的现代主义风格。对潘先生的研究任重道远,随着研究的深入,也许不久将来我们有幸能看到潘先生的油画作品。关于西洋画与潘先生,至少目前来说是一重大的缺憾。

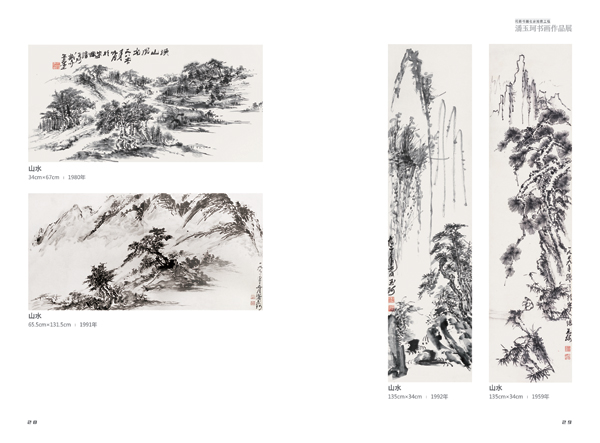

1930年正月霍童匪乱,古田土匪冲击古镇,在烧杀掳掠中潘家惨遭洗劫。流学法国梦碎的潘玉珂,将艺术重心不得已转向了中国画。道是不幸却有幸,潘先生习中国画即得潘天寿大师教导,起点即是天花板,这是何等的幸运。即而于1935年,玉珂先生又拜在了山水巨擘黄宾虹先生门下。潘天寿的大写意与黄宾虹的“七墨”山水,乃近代中国画坛的南极北斗之佳作妙笔也,两大巨匠之法,承其一门皆可独步九州。遗憾的是1949年之后潘先生代其先父,被打成工商业地主,几经坎坷曲折,艺术作为个体鲜活的情绪情感以至精神的表达,已遭剥夺。在艺术上最黄金的时代,竟是砚池尘封,墨海荒芜数十载。因此,今天存世的潘先生作品中大部分都是30、40与80、90年代的。尽管如此,我们还是可以通过这两个不同时代的作品看出两种不一样的风格与心境及情感。早年作品多显隽秀温婉逸趣,而晚年则古朴刚键,苍劲雄浑。在不一样的时代以不同的生命姿态,笔写我心。从我个人的审美偏好来看,我最喜欢的是潘先生笔下的苍松,其松树的风格深得潘天寿的笔墨技法,构图奇险而大器,墨松顶天立地,苍劲有力刚正不阿有咬定青山之志势。幽兰与墨荷则是潘先生的偏爱,尤其笔下兰花如沐新雨芬芳馥郁,深得后人称赞欢喜。宋文人画以来菊、竹、梅、兰似乎成了失意文人与落魄书生用以励志及疗伤的良药,潘先生亦不例外。潘先生有两幅立轴倒梅,也深得我心。历代文人墨客均忌画倒梅,只因“倒梅”者暗喻“倒霉”也。而潘先生则不避晦,其笔下之梅可是“倒挂梅花千树开,重枝繁花压近地,却把梅梢仰。”可见她在不忍重负的苦难岁月里,依然心怀希望,腹藏启明。取法黄宾虹先生的重墨山水,玉珂先生在传承的同时又略有自我面貌。50、60年代在霍童的生活是最艰辛的,几遭批斗打压凌辱。最惨烈的一次,批斗者居然以潘先生当年在上海美专其间,常画人体模特为由做惩罚,剥去她全身衣物,唯剩贴身内衣,若没几位好心长者出面劝诫求情,差点就被剥个精光。因此,在我细品悟来,她笔下霍童山水的渍墨枯笔背后,有着极其复杂的情感,是热烈之爱,更是凝重之痛,彻骨之殇。

除此之外,玉珂先生的书法也算是独成面貌,功底扎实,艺术造诣精深。自赵之谦任伯年以来,海派画家一脉相承,均以熟学籀篆为基础,以籀文的悬腕交转运笔来练习转腕画弧线,这也便是海派画家以书入画之奥秘所在。从潘先生的书法看,籀篆上可谓下了大功夫,这也为其在画兰的折叶时,实现了得心应手。此外在隶书的研学上,玉珂先生取法于《曹全碑》并潜心钻临深得其法。晚清书坛,碑学成风,这也不难从潘先生的书法中看出。其行书用笔老辣,有碑派的金石拙味与刚健爽朗之风。90年代以来,可谓人书俱老,此时期不少作品的行书落款可见风貌,所谓我笔我画所到处,处处皆我心。

个性!个体!个案?

不管是少年时代的潘美政还是后来的潘玉珂,其强烈的叛逆意识和卓异的奋争个性,似乎与生俱来且贯其终生。少时拒穿耳,抗缠足,棒打媒人,以死拒婚;青年时代勤学刻苦,笔耕不辍,执着坚韧,家国兼顾;中年则替父遭罪,代弟尽责,忍辱负重,不卑不亢;老来更是根立破岩,鹊占寒梅,蝶舞幽兰。她一生坎坷,却以异常姿态活出别样人生。

玉珂者,与丘堤、游寿、曹英庄被并称为闽东四大才女,且情若金兰一世同芳;她是大师潘天寿的得意门生,山水巨挈黄宾虹的入室弟子;丰子恺对其更是赞赏有佳并作画相赠;胡适之先生游桂林时亦写诗相赠(有待进一步考证中);她曾为抗日办展捐画义卖,李宗仁夫妇花巨资购画并对其赞叹不已;她与王志渊任中敏夫妇是情义牵挂一生的挚友。

玉珂者,与潘玉良的名字虽一字之差,却是几乎同在一个时代的俩个特殊的文艺女性个体,其生命轨迹恰如两条截然不同的反向弧线,走向了完全不一样的生命历程。是作为民国时期两个极具研究价值的女性艺术家个案,她们身上有着巨大差异性,又有不可被替代性的个体研究价值。

玉珂者,一位在二次西学东渐的文明之风催化之下,带着追求文化自由与独立意志,从乡土古镇中走出的中国第一批学习西洋画的独立女性艺术家。因为追求光明与自由,因为实现自我价值,而义无反顾的从大山中一步步迈向自己的人生旅途;之后又因为特殊历史时代的坎坷无奈,以及对家庭的责任与人性的温情而被禁固于故土。

玉珂者,出生是弃婴“盂桶妹”,青年时代是上海美专研究员,中年成了黑五类工商业地主,老来是寂静书斋挥毫写兰寄语人生的百岁老人。她的一生传奇与坎坷同在,她的故事励志与惋惜并存。她是一位极具艺术人类学典型个案研究的独立女性艺术家。其个案的背后,恰恰是一个特殊时代的人文、社会、政治以及历史不可被重复的整体客观纪实浓缩。我们今天研究她缅怀她,除了赞叹其卓绝的艺术才华,学习她在特殊时期的恶劣环境下依然刚正不阿外,更应该从一个特殊的生命个案中去寻找并反思,那个对个性个体发展而不可逆的共性之抑制力与压迫源。这样的个性个体,绝非个案。正如岳南先生笔下的《南渡北归》,南渡者活出了多样性的多元多彩人生如胡适、钱穆、傅斯年;而北归者则千人同命般逃不过特殊政治语境下的时代魔咒,如陈寅恪、梁漱溟、梁思成林徽因夫妇。“闽东四大才女”貌似各立其命,而背后的共性语境与秩序必然却赫然在目。她们的崛起源于晚清的西学东渐,福州马尾与闽东三都澳的开埠通商,沿海地区近水楼台捷足先登融入世界性文明的滔滔浪潮。而她们的调萎,则来自了三反、五反、反右、文革等诸多的政治运动及闭关锁国的大环境。即便,她们中长寿者在晚年的老树吐芳,也是缘于文革结束后的改革开放与八五文化思潮的催化。

归故十年的我,在玉珂先生逝世将近二十周年之际拙文以做缅怀时,心情是极其复杂的。希望潘先生的人生历程作为一个百年艺术界的特别个案,能被更好地挖掘研究与宣传;愿不堪岁月造成的人间苦难,不被作为励志而以消费;愿艺术回归每个艺术家个体之情绪、情感及精神思想之表达以独立与纯粹;愿这颗沉埋于埃尘之玉光色不暗,鸣珂锵玉辉永灿,重云散尽,光彩旖旎!。 □ 卯 丁