龙年伊始,几乎在一夜之间,“福建游神”成了网络热门话题。福建民间信仰沿袭自闽越部族和中原移民,历史悠久,世代传承,崇奉的神明成千上万,难以计数。明代《八闽通志》云:“闽俗好巫尚鬼,祠庙寄闾阎山野。”清代《重纂福建通志》亦云:“照得闽人好鬼,习俗相沿,而淫祀惑众……从未有淫污卑辱,诞妄凶邪,列诸象祀,公然祈报,如闽俗之甚者也。”

宁德也是如此,丰富的民间信仰造就了长盛不衰的民俗活动,影响力至今有增无减,其中最受瞩目的当属游神。每逢节庆或神诞,信众到神庙将神像请进神轿里,抬出庙宇,巡游乡里,接受膜拜,保佑平安。

清光绪二十三年,也就是1897年的10月,宁德县城一座新的寺庙落成,为了庆祝,举行了盛大的游神活动,观者如云。在围观群众一张张兴奋、虔诚的脸庞中,有一张西方的女性面孔,脸色凝重,与周遭一切格格不入。她是英国圣公会女布道会传教士——谢师姑,本名Eugénie Louise Little,1896年来华,初在福州,后至宁德。在寄给教会的信件中,谢师姑讲述了观看游神的所见所思:

“首先走来的是乐手,他们发出极为骇人的声音,只能用恶魔的声音来形容。随后而至的是神像,在红色的轿子里,被男人用肩扛着。这座他们迎接祭拜、巨资打造的神像(我想他们花了500英镑)不过是一块铁。很难相信,在中国这样一个早已文明开化的国度,人们会如此愚蠢,如此缺乏常识。它只向我们证明了撒旦的枷锁有多可怕,以及在他掌控之下的人们会变成怎样的傀儡。游神队伍中还有其他神像,其中一个约12英尺高(约3.6米高),穿着人的衣服,衣袖飘飘,用来掩盖里面藏着的人,看起来是一个人在行走,一路装模作样,左右弯腰俯身。当我看着他们经过,感觉恶魔似乎就在身边,而我之前对神像对于人的可怕的奴役竟然毫无察觉!如果我们无法体知我们的上帝是强大的,比这大家伙更强大,而试图去打破这些铁枷,将是彻底的徒劳,‘我们争战的兵器,本不是属血气的,乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒’。”

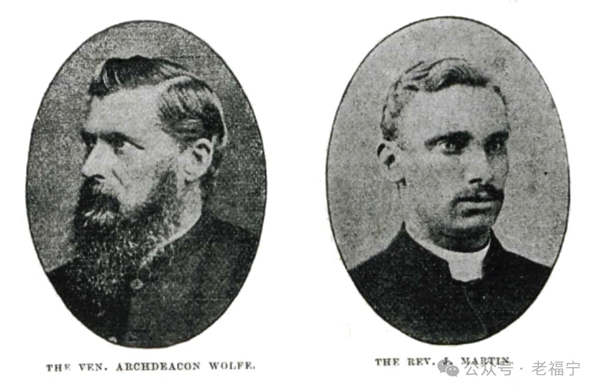

胡约翰牧师(左)、马约翰牧师(右)

这段文字描绘的是典型的宁德游神活动景象。谢师姑提到的寺庙建成于1897年,但翻阅民国《宁德县志稿》,未找到当年宫庙兴建或重修记录。碧山尾的忠平王庙重修于1898年,时间较为接近。位于游神队伍最前面的“乐手”大概不过是击奏锣鼓铙钹的民众。红色轿子中的神像据称为铁铸,相比于普通的木制、泥塑金身,较为少见,但也有可能是因为神像上的金漆、黑漆而误解。谢师姑着墨最多的一个高大的、行走的神像,也许就是大家熟悉的“八爷”。它与“七爷”相伴出巡,身材一矮一高,面色一黑一白,合称“黑白无常”,是阴府里职位最高的阴差,备受崇拜。

从谢师姑的文字不难看出,她将游神视为愚昧的偶像崇拜,极为反感排斥。这不难理解,实际上,基督教与宁德的第一次接触便与偶像崇拜有关。

1866年1月25日,英国圣公会的胡约翰牧师(John Richard Wolfe)携黄求德第一次来到宁德,“到达城市时,天快黑了。当我走进去,人们正拜倒在他们唤作‘母亲’的巨大神像下。我的突然出现有点惊到了他们……我于是向他们介绍耶稣。他们大失所望,答道‘我们没听说’,并向他们的神母像走去。”从文字描述看,胡约翰遇到的应是妈祖、陈靖姑等女神崇拜活动。在福建民间信仰中,女神信仰尤为突出,明代谢肇淛在《五杂俎》中直言:“大凡吾郡人尚鬼而好巫,章醮无虚日,至于妇女,祈嗣保胎,及子长成,祈赛以百数,其所祷诸神亦皆里妪村媒之属,而强附以姓名。”

沈师姑(Eva F. Sprunger)拍摄的民国时期古田游神照之七爷、八爷,八爷神像内的人通过衣服腹部的开口观察道路

基督教传入宁德后长期进展甚微,一大原因即为本土宗教和民间信仰影响巨大。因此,基督教在宁德的传播也采取了针锋相对的策略。1874年10月,来自香港的赫真信牧师(Arthur Blockley Hutchinson)到访宁德,他发现华人布道对群众采用“奇特的中国式讲解”:神像中有老鼠,证明它没有灵魂。

这一策略没能使基督教与本土信仰和平相处,屡次发生的针对基督徒的迫教事件反映了冲突的加剧,其中一宗恰好以游神为导火索。

据1885年起管理宁德教区的英国圣公会马约翰牧师(John Martin)叙述,一位信教的农夫拒绝支付约三四十文(约2美元)游神及演戏费用,因此遭村民殴打,他的麦子和竹子被砍倒。马牧师请求知县法办凶手。衙役到村中带走一名凶犯,但在押解途中,遭其兄弟袭击,犯人被掳走。凶犯一伙人找到那位正在田里劳作的基督徒,将其五花大绑,牵过田地、街巷,囚禁于自家屋内,用鞋针扎脚,逼迫他放弃信仰、不再上诉,在遭到拒绝后,又威胁将其杀死并摧毁教堂。在此紧要关头,村中老者出面交涉。基督徒的妻子逃至县衙乞求公道。官员派衙役到村子,但村民已全副武装,准备械斗。衙役出于忌惮,只能撤退,但这名基督徒也终于被释放归家。

沈师姑拍摄的民国时期古田游神照

这个充满戏剧性的故事反映了福建民间信仰的一大特征——区域性和宗族性,一境有一境之主,一族有一族之神。在农村,游神赛会等活动一般由乡族组织,族长负责筹集游神和演戏酬神的费用,部分费用从族田和其他族产的收入支出,不足部分由各家各户均摊。这些活动关乎合族的敦睦和谐、兴旺发达,地位非同小可。拒绝缴费的基督徒被当作异类,遭受欺凌。村民们几次拒捕,甚至准备械斗,展现了民间信仰和宗族制度的微妙关系:一方面,游神等民间信仰活动促进了宗族的内部团结,是维系宗族制度的粘合剂;另一方面,因游神活动导致不同宗族争斗乃至械斗的案例屡见不鲜。这篇报告提及宗族与官府对抗,而官府对此莫之奈何,可见当时宗族势力之大。

从前述迫教事件来看,基督教和本土信仰似难调和,然而实际上,在马约翰牧师来宁前,基督教徒已显著增加。1870年发生在宁德西乡的石后(原名石厝)的故事耐人寻味,展现出信仰转变的内在细节。

石后的第一位基督徒——族长石清信原为虔诚的佛教徒,受宁德来的售经员、传道士朱振德感化而入教。1870年,胡约翰到访,石清信邀其至石氏宗祠中,率族人悉来听道。胡约翰记录了他与石清信十分有趣的交谈:“他(石清信)主张佛教和基督教本质相同,都教人向善,并都宣扬善有善报、恶有恶报。我们尽量细心地向他指出本质区别。他看来十分感激,但对我的解释不置一词。道教和佛教之所以相互容忍,是基于一个共识:无论如何,双方的体系在本质上是相同的,所以他们的神可以和睦相处,经常在同一个祭坛上,接受同一个信徒的祭拜。如果基督教能和其他宗教一样具备那些为人接受的条件,就也能为中国人接纳,在众多的神中为耶稣留出位置。”胡约翰意识到,在中国,“没有一个宗教声称自己是绝对的和唯一的真理”,而基督教早期传播时展现的排他性在中国人眼中是“奇怪和自以为是的”。石清信表达了同样的意见,他表示“如果允许他信仰佛陀、老子和孔子的话,他会很乐意相信耶稣确如《新约》中所描述的那般高贵纯粹。”

石后(石厝)第一位基督徒——石清信及其家人

胡约翰认为石清信所代表是中国一个相当大的阶层,这一判断是对的。宁德宗教文化深厚,佛教、道教、天主教均有悠久的历史和广泛的群众影响,此外还有驳杂的民间信仰。这一方面是基督教传播的阻碍,但从另一方面而言,许多百姓也由此将基督教视作各宗教之一,将上帝和神佛并置,这就给基督教提供了空间。

同时,无论对宗教,还是民间信仰,普通人的理解不超越石清信所说的“善有善报、恶有恶报”,最主要的目的无外乎祈福禳灾,具有明显的功利性。对于底层穷苦百姓而言,这一愿望尤其强烈。民国《连江县志》有一段精辟论述:“是则诸众生戚戚于祸福也,其于鬼神非能对越,不敢不谄也。”美国公理会驻福州传教士卢公明1865年出版的《中国人的社会生活》对此有深入研究,认为民众旧有的崇拜行为“完全是出于自私的、感观的、世俗的目的”。

石清信希望允许他同时保留对儒释道的信仰,这段对话不能不使人联想到天主教此前在中国引发的“礼仪之争”。天主教教会认为中国教徒祀孔祭祖有悖教义,颁布禁令,最终引发清廷和罗马教廷的矛盾,酿成百年禁教。这一争论最终以1939年罗马教廷撤销禁令而告终。教廷将祀孔祭祖视作世俗性活动而酌情允许。

从这个角度而言,基督教比天主教更为敏锐地把握到中国本土信仰的本质。驻福建的不少传教士对民间信仰进行了细致地观察,发现“这些习俗活动具有生动的品质”,并更多地将其置于文化范畴,希望通过西方文明进行“改造”。

通过更符合地方情境的传教方式,基督教传播取得了长足发展,又凭借兴办文教、卫生、慈善等事业,使影响日深。宁德逐渐出现不少放弃旧信仰转信基督教的事情,最典型的例子即为佛教徒转信基督教。

1883年,宁德一位担任领袖已有四十年、名叫永寿的佛教徒专诚听道,深为信服,不顾佛教徒劝阻,领妻儿一同受洗。当年,佛教会副会长受洗。一批佛教徒受此影响,也转变信仰,其中一位65岁、望重乡里的佛教徒转信基督教后,遭全体亲友排挤,不许他从家中取分文作奉献。他便种植靛青,将收益交给教会。

西人绘制的福州游神景象,人在神像内部操控行走

此外,胡约翰牧师1875年见证、记录的宁德七都一位老人转变信仰的故事更加引人思考。

1875年11月,胡约翰牧师到七都举行圣洗典礼,有7名信徒领洗。一群当地人突然包围了教堂,威胁焚毁堂所,对胡约翰等人拳脚相加。在领洗的7人中,有一位年届八十、双目失明的老人(据杜文光牧师所记,名为关爱恩)挺身而出,当众宣讲。胡约翰记录了这一幕:“如他所言,他在30岁时是一个虔诚的偶像崇拜者,但不久就发现它们不值得信仰,永久放弃了。许多年来,他没有信仰,为寻找信仰而痛苦不堪。他信仰升起的太阳,但这没给他的心带来任何安宁,他又崇拜月亮和群星,但安宁仍未降临。最后,他怀着强烈的悲痛,放弃了对日月星辰的崇拜,并哭求真正的神。”这位老人最终在教堂中听闻福音,诚心悦服,从此信教。受洗时,他说:“我可以平静地死去,我已找到救主。”听者为之触动,胡约翰等人平安脱险。

这位老人主动放弃偶像崇拜,认为它“不值得信”,这就将其与前述功利的、缺少自省的信徒区分开来,有了思辨意味。他转信日月星辰,几乎是回溯到了最初的自然崇拜。当然,这可能也与其是盲人有关。最终,他因信服教义而归信基督教。

这一信仰的历程感动了胡约翰牧师,也感动了一些西方教士,甚至有人为此撰写诗歌。西方教士感动的原因我们无法确知,或许认为这一故事体现了耶稣是唯一救主,是终极信仰。但笔者从中感到的更多是信仰的根源,是信仰之于人的天然、必需。

不论是游神活动,还是宗教仪式,不论它们如今呈现出何等纷繁的面貌,它都是人对于超脱俗世、抵达彼岸的渴望。游神等民间信仰活动甚至无意于离尘绝俗,对于多数人而言,它只是对生活苦厄的短暂逃离,对祈福禳灾的长久愿望。只要这一愿望存在,长长的神谱就还将续写,一尊尊神明或还将在人间游走。 □ 李伟